【序章】

サムライの精神を受け継ぐ蔵

─ 勝山酒造

勝山酒造は、単なる酒蔵ではありません。

その存在は、仙台藩の御用商人制度と深く結びつき、伊達政宗公の治世以降、藩政と共に歩みを重ねてまいりました。

源頼朝の時代、すなわち1190年より続く伊澤家の血統が受け継ぐこの蔵は、武士道の精神と誇り高き商人魂とを兼ね備え、「サムライの価値観」を真に体現する存在として、現在に至ります。

その価値は、酒質のみにとどまらず、日本の歴史・精神・文化を象徴する、極めて稀有な存在でもあります。

【遠祖と由緒】

伊澤家の源流 ─ 源頼朝公に仕えし血統

勝山酒造を営む伊澤家の遠祖は、源頼朝公の命により1189年に奥州守護職に任ぜられた伊澤家景に遡ります。家景は、奥州合戦後の1190年、陸奥国の初代留守職を務めました。その父は、藤原北家道兼流・藤原兼信であり、伊澤家はその後、文永年間(13世紀)に分家支流となり、

民間に下って伊澤郡にて郷士の立場を得て、やがて仙台藩城下において頭角を現す有力商人となりました。

これにより、藩政における経済的中枢の一翼を担う存在となったのです。

【江戸時代 ─ 仙台藩と伊達家との結びつき】

御勘定奉行 扶持人・名字帯刀御免 特権階層としての地位の確立

伊澤家は、元来、岩手県水沢地方を領した水沢伊達家(留守氏)に連なる郷士の家系でありました。

元禄年間、仙台城下への進出を果たし、濁酒造りを始めることができた背景には、当時の仙台藩の酒造政策と経済的要請がございます。

初代藩主・伊達政宗公は、慶長13年(1608年)、奈良から杜氏を招聘し、青葉城三の丸南側に御用酒蔵を

設置。榧森又右衛門に十人扶持と切米十両を与え、上質な諸白酒を造らせました。

榧森家は以後12代にわたり仙台城内「御酒御用所」を預かり、政宗公の嗜好に応じた南都諸白や伊丹流辛口の清酒、さらには夏氷酒や葡萄酒までも手掛け、藩内の酒造技術の向上に大きく貢献いたしました。

一方で、城下町の発展に伴い市中酒屋の需要も高まり、藩は町人や下級武士に酒造を免許し、専売制を通じて藩財政を支える仕組みを構築しました。第四代藩主・伊達綱村の治世にあたる元禄期には、藩財政再建策の一環として酒造統制が強化されました。このような状況下で、伊澤家はその身分的背景と信用を活かし、濁酒造りの許可を得て市中酒屋として参入を果たしたのです。

御勘定奉行 扶持人・名字帯刀御免 特権階層としての地位の確立

江戸後期、伊澤家は仙台藩の財政と商業を支える中核的存在となり、御勘定奉公の扶持人として名字帯刀を許された士格を得、公認御用商人に列せられました。

特に四代目当主・二代目平藏の代においては、藩重臣の藩米と酒との交換、委託清酒醸造などを許された

「融通組御用達」として、「御軍用酒屋方並びに御譜代御酒屋」の称号を賜り、藩政の財源を支える重要な役割を担っていました。

なお、仙台藩初代御用酒屋・榧森家が財政的支援を打ち切られ元禄期以降衰退し、明治維新に適応できず姿を消したことを鑑みれば、伊澤家の持つ特権的地位とその裏打ちとなる実力と信用が、いかに確かなものであったかは明白です。

【勝山の名の由来】

伊澤家の酒造りの創業は元禄元年(1688年)に始まります。当初は南部流の濁酒製造から始まり、やがて委託による清酒醸造を経て、江戸後期には南部杜氏・鶴松を灘へ修行に赴かせ、「灘の生一本」製法を取り入れ、伊達家に献上する清酒を製造。その際、屋号「伊澤屋」で造られた銘醸「加寿山」を、武門の誇りを象徴する「勝山」と改めました。

「勝山」は、文永三年(1267年)に没した伊澤家廣の戒名「勝山行妙大居士」に由来します。家廣は伊澤家景(初代留守職)の実弟であり、その名を銘柄に据えたのは、以下の意図があったと推察されます。

1. 「勝ち星を山の如く得る」という吉祥を込め、縁起の良い字面で商品価値を高めたこと。

2. 家祖ではなく、武名に秀でた家廣を用いることで、一族の武勇と格式を強調したこと。

3. 武士階級における武勇を尊ぶ文化に応じた、銘柄としての格調を意識したこと。

「勝山」の名には他にも、当時流行した「勝山髷」に因む説などが存在しますが、いずれにせよ武勇と気品を併せ持つこの名が、伊澤家の酒を象徴するにふさわしいと認められたことに疑いはありません。

【江戸時代を通して造られた御用酒の種類】

御上御膳酒 御次御膳酒 諸白(上酒) 夏氷酒 伊仁酒 南蛮酒 忍冬酒

桑酒 延命固本酒 葡萄酒 枇杷酒 泡盛酒 味醂酒 みかん酒 砂糖泡盛酒 菊酒 楊梅酒 いちご酒 みぞれ酒 しそ酒 焼酎本なほし 梅酒 榧酒

疝気薬酒 白梅酒 竜眼酒 白酒 豆琳酒 甘露酒 当座玉子酒

――総計30種におよぶ多様な酒が、御用酒屋によって醸されていました。

【明治・大正・昭和初期の貢献】

地域経済・教育・産業への多面的貢献

幕末の混乱を経てもなお、伊澤家は地元仙台・宮城の経済、産業、教育の発展に多大なる貢献を果たしました。

とりわけ六代目・伊澤平左衛門(1862–1934)は、戦争と世界恐慌という激動の時代にあって、家業を支えながら仙台商工会議所会頭および七十七銀行頭取を歴任。東北産業博覧会の成功を導き、また金融恐慌時には私財を投じて地域金融の再編成を果断に推し進め、七十七銀行の設立に尽力いたしました。

さらに、東北大学や学院大学への寄附、女子教育のための聖和学院設立を行い、「富者布施」の理念を

実践する仏教徒として、郷土に深い足跡を刻みました。

政治においても、三代にわたり貴族院議員を輩出し、地方政治における重鎮としての地位を確立しました。

なお、1909年に速醸酛を開発した江田鎌次郎博士が、宮城県で最初にその試験を行ったのが、勝山酒造であったことも特筆すべき歴史です。

【戦後昭和期の栄光】

戦後においても、

伊澤家八代目・平勝は七十七銀行頭取として

地域経済を支え、仙台商工会議所会頭として

復興に尽力。

伊達家十八代当主・伊達泰宗公の仙台帰還に

際しては、八代目・平勝と九代目・平一が

深く関与し、その絆を守り続けました。

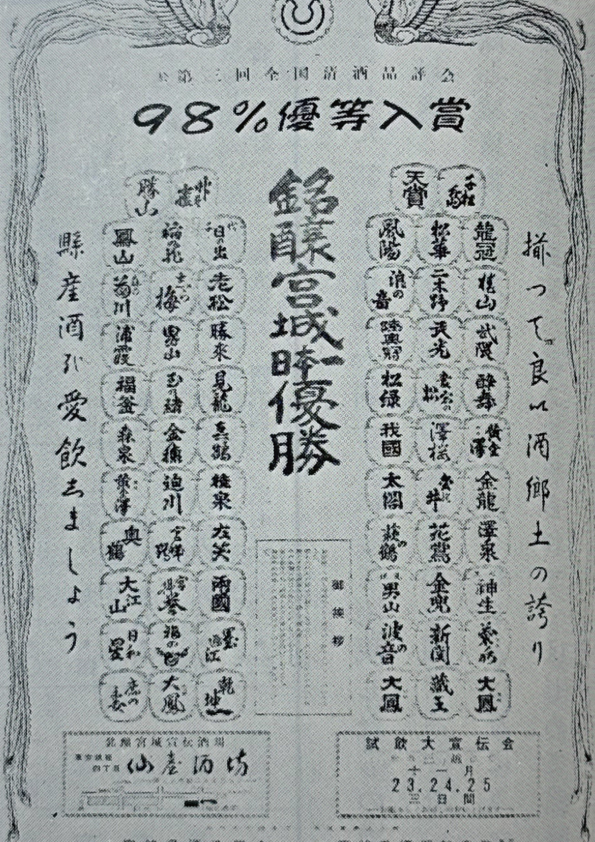

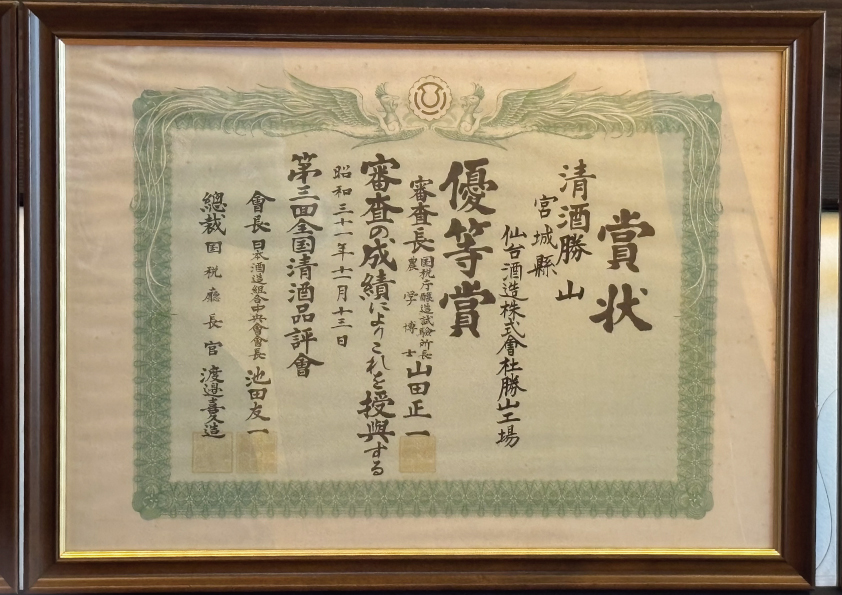

また、全国清酒品評会において昭和31年(1956年)

勝山は全国第一位を獲得。

これは杜氏・照井円五郎による伝統と革新を

融合させた酒造技術――

南部杜氏照井派の絹搾りやアッサンブラージュ(ブレンド)技術、

長期熟成による香味と旨味の深み――が

結実した、まさに職人の技の結晶でした。

【現代における継承と進化】

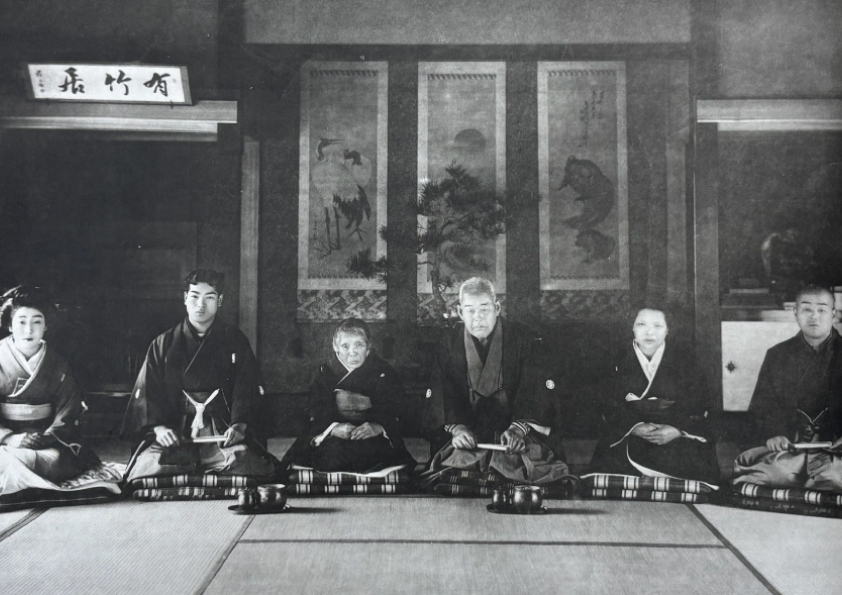

伊達家の饗応文化と共にある勝山の使命 現在、十代目・伊澤勝平は、勝山酒造の社長であり、宮城調理製菓専門学校の理事長校長として、伊達泰宗公の御側に仕え続けております。

仙台市博物館との連携を通じて、伊達家の饗応料理の復元・研究・継承に取り組む一方、学校教育においても「仙台藩作法」の伝授を徹底しております。

伊澤家は「伊達家御家流酒道」の復活にも

尽力し、単なる伝統の保存ではなく、

「食と酒の文化を超えた教養と品格」

の継承者として、現代に生きる価値を世界へ

伝えようとしています。

勝山の酒は、長時間の饗応の中でも決して

へたれず、料理の香りや味を邪魔せず、

むしろその旨味を引き立てる「味のリレー」

を可能にする骨格と芯のある酒質を

備えています。

まるで和三盆のように繊細かつ清冽な甘味と、パウダースノーのような「甘切れ」による

余韻。料理を支え、引き立て、そして心地

よい陶酔をもたらす――それこそが、

勝山が守り抜いてきた伝統の味わいなのです。

【結語】

勝山 ─ 歴史を湛え、

世界へ響くサムライの誇り

勝山酒造は、伊達家御用藏という誇りある歴史を背にしながらも、決してその栄光に安住せず、今なおその精神を酒に宿し続けています。

この酒は、サムライの美学と叡智、そして

地域社会への誠実さと信頼に基づく結晶です。

勝山はこれからも、歴史と文化の橋渡し役

として、世界にその存在意義を高らかに

示し続けてまいります。