侍魂を宿す酒

仙台藩伊達家御用藏 勝山酒造

勝山酒造の創業家・伊澤家の始まりは、鎌倉時代の1190年。鎌倉幕府の御家人・伊澤家景を祖とする一族です。

江戸時代初期、民間に下りて郷士となり、1688年に仙台城下町で酒造りを始めました。伊澤家は城下を代表する豪商となり、仙台藩の財政を支える存在に。藩主・伊達家に献上する酒には、武勇に名高い家景の弟・家廣の名を冠しました。彼の戒名「勝山」は「そびえ立つ山のように大きく勝つ」という意味を持ち、武家にとって縁起の良い言葉でした。

以来、唯一現存する仙台藩伊達家御用藏として、武士の時代から連綿と続く日本酒の本質を問い続けてきました。時代ごとに味わいを磨き上げ、世界に誇れる品質を追求しながら、現代の多様な食文化にも寄り添う“侍スタイル”の酒へと進化し続けています。

現代に甦る

“侍スタイル”の酒質の醍醐味

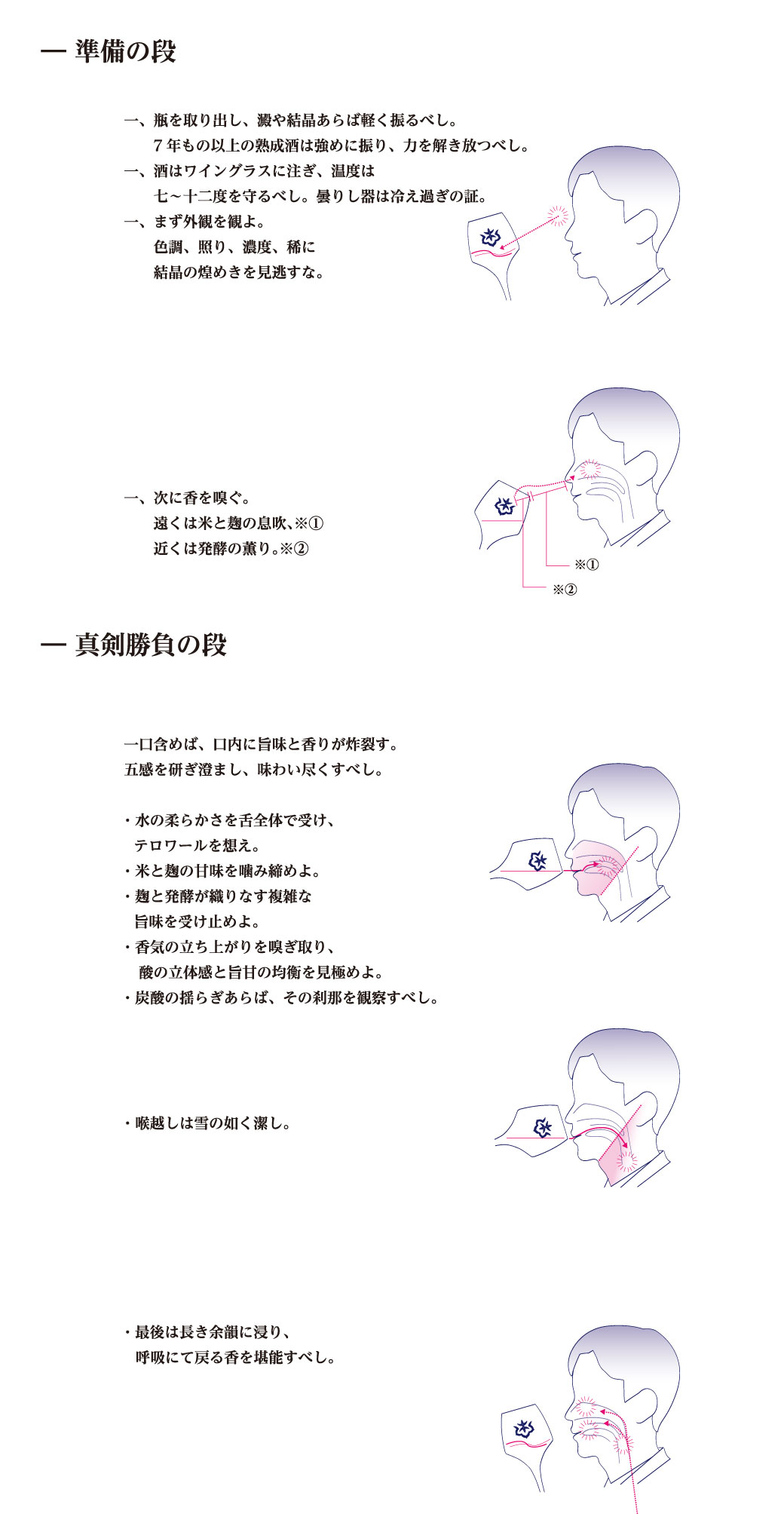

ワインのように鼻で楽しむお酒ではありません。口に含んだ瞬間、全ての感覚が覚醒する ――それが“侍スタイル”の酒です。

酒は口いっぱいに広がり、やがて鼻へと抜けていく香りや、長く続く余韻となって姿を変えます。その香りは、米の甘み、麹の深い甘みと旨味、発酵によって生まれる酸味や苦味と幾重にも重なり、複雑で豊かな層をつくります。

そこにアルコールのもたらす静かな陶酔が加わることで、初めてこの酒の真価が全身で味わえるのです。

“侍スタイル”を支える勝山の造り

勝山は、侍が殿に献じた酒の在り方を現代に受け継ぎ、一週間ごとにタンク一本、真剣勝負で醸します。殿様に供される酒は、3~4時間にわたり酒質が崩れず、芯の強さを保たなければなりません。

そのためには、原料由来と発酵由来、両方の旨味が料理と響き合い、輪郭が明確で、純度が高く、切れ味鋭い酒である必要があります。

勝山では全工程を緻密に行い、一切の妥協を排します。さらに、熟成酒の可能性の扉を開く遠心分離抽出の採用や、酒のボリューム感と旨味の層を広げる発展形速醸酛など、新たな挑戦も続けています。

“侍スタイル”の

酒の愉しみ方のヒント

- ご購入後は必ず冷蔵庫で保管してください。

- 開封後は10日以内にお召し上がりください。

- 鴒(旨味2倍):冷蔵保存で2~3週間以内。元(旨味4倍):冷蔵保存で1~2ヶ月以内。

冷酒はワイングラスで、ぬる燗や燗冷ましはお猪口でどうぞ。

暑い季節にはクラッシュアイスに注いだり、レモンピールを搾って爽やかさを演出するのもオススメです。“元”に甘味を加えてかき氷にかければ、殿様のための“夏氷酒”が楽しめます。

ステーキには黒胡椒を挽き入れ、中華やエスニックには丸ごと唐辛子を入れた“金魚酒”でスパイシーに――そんな遊び心も“侍スタイル”です。

How to enjoy

Katsuyama sake

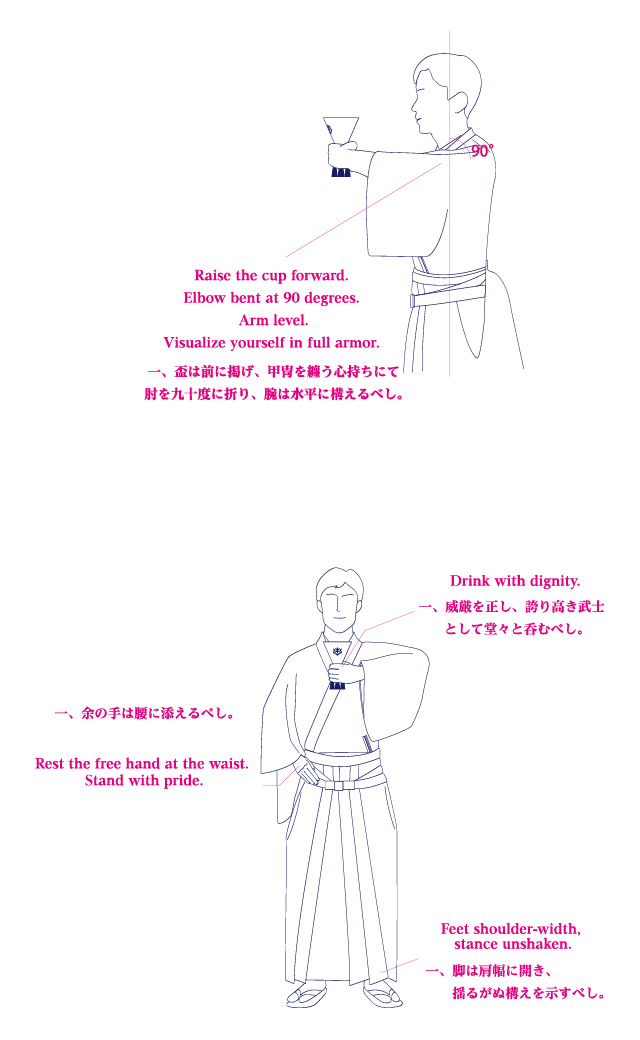

伊達家 祝杯之作法 ― 戦勝万歳!

此の作法は、大殿の御栄、御家の安泰、郷土の繁栄を祈り、心を一にして勝利を誓うための儀なり。

一、両足を肩幅に開き、丹田に気を込め、胸を張り、顎を引くべし。

一、出陣の折は左手に、心許す仲間との折は右手に盃を執り、肘を九十度に構え、常に甲冑を纏う心持ちにて堂々と掲ぐべし。

一、余の手は、拇指の爪を人差し指に添え、腰に構えるべし。

一、指揮役の口上に続き「戦勝——!」と腹の底より声を放ち、御一同「万歳――!」と猛々しく唱和すべし。

一、盃は勢いに合わせ天へ突き上げ、まずは神仏に酒を捧げ、その後は武士らしく威風堂々と呑み干すべし。

“乾杯”禁止令

侍が酒を酌み交わす場で「乾杯」は禁句です。その響きが「完敗」と同じであり、勝利を至上とする侍にとって縁起が悪く、また言霊を重んじる日本人にとっても忌み言葉だからです。

仙台伊達家ではまず指揮役が口上を述べ、丹田に力を込めて「戦勝~!!」と高らかに叫ぶ。続いて全員で「バンザーイ!!」と唱和し、杯を高く掲げ、胸を張って飲みっぷりを競う

――これこそが、武士の酒の作法です。

酒席の心得

― 伊達家御家流酒道より

侍スタイルの酒 vs. ワイン

― 旨味の本質

ワインにも旨味は存在します。しかしそれはあくまで背景の陰影にすぎません。ブドウに含まれるアミノ酸に由来し、発酵中の酵母代謝でわずかに増え、マロラクティック発酵で柔らかさが加わり、熟成中の酵母自己消化によって補強される――とりわけ長期熟成シャンパーニュに顕著です。ソムリエにとって、ワインの旨味は酸・タンニン・果実味を支える「やわらかな座布団」であり、決して主役ではありません。

一方、侍スタイルの日本酒は、旨味そのものを基盤としています。麹が米のタンパク質を徹底的に分解し、アミノ酸を豊富に生成することで、ワインの10倍に達するほどの圧倒的な旨味を備えます。口に含んだ瞬間、旨味が舌全体に広がり、同時に口腔から立ち上る香りが鼻へ抜ける――味と香りが同時並行で押し寄せ、層をなし、響き合い、長く残響します。

この違いは、ペアリング理論を根本から変えます。ワインのペアリングが酸・渋み・香りのバランスを基点とするのに対し、侍スタイルの酒は旨味濃度そのものを基準に組み立てられます。旨味成分を2倍・4倍・6倍と設計した酒は、出汁、熟成チーズ、ドライエイジング肉など料理の旨味強度に合わせて選ぶことができ、これまでのワインにはなかった新しい発想のペアリングを可能にします。それは単なる調和ではなく、酒と料理が旨味で直接共鳴する体験です。

テイスティングで言えば:

•ワインの旨味=酸や果実味の後にふと現れる柔らかな余韻

•侍酒の旨味=最初の一瞬から最後の余韻まで続く圧倒的な存在感

侍スタイルの酒はワインだけでは決して体験できない新たなペアリングと味わいの次元を提供します――それは旨味が主役となり、五感を圧倒するような感覚体験です。